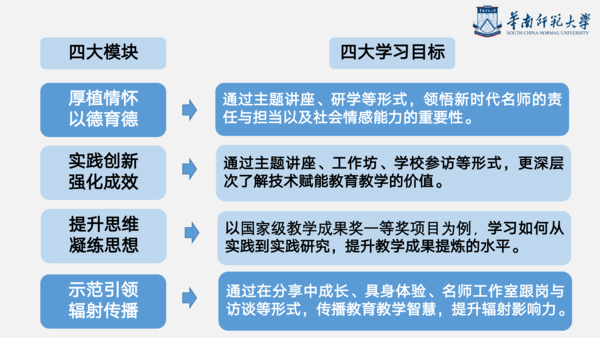

2025年3月23日至4月3日,教育部中小学名师名校长培养计划(2022-2025)华南师范大学名师培养基地组织第五次集中研修活动。自2023年第一次集中研修活动开展以来,华南师范大学名师培养基地的培养课程结合王红教授团队提出的“输出为本”教学范式理念,将其全程渗透于培养课程设计,围绕“厚植情怀、以德育德;实践创新,强化成效;提升思维,凝练思想;示范引领,辐射传播”等四个模块,遵循名师培养对象的专业发展规律,从第一年的“厚情怀 明方向 强理论”、到第二年的“传师德 引实践 凝思想”、再到第三年的“立标杆、促教改、显成效”,基地的培养目标在不断迭代。

第五次集中研修课程围绕“示范引领、共促教改、彰显成效”这一主题开展了一系列活动,名师培养对象通过工作坊、主题讲座、学校参访、案例分析、具身体验、名师工作室跟岗、专访等方式,探寻智能时代下教育的本质以及教学质量提升的奥秘,从而更进一步发挥自身的辐射引领作用。

“厚植情怀,以德育德”

“厚植情怀,以德育德”模块采用了主题讲座与红色研学相结合的课程形式,通过历史场景的沉浸式体验、理论实践的双向激活,让名师培养对象立足中国国情,深入领悟教育家精神的同时,也能够明晰新时代名师的使命与担当。

在理论学习的课堂中,基地特邀教育部全国中小学教师校长培训专家工作组秘书处秘书长黄贵珍作了题为《成长为具有教育家精神的新时代好老师》的讲座,不仅描绘了新时代名师成长的精准画像,还通过具体案例讲解,让名师培养对象了解“四有好老师”“四个引路人”“教育家精神”背后的故事,使其进一步地领悟到教育家精神不是遥不可及的宏大追求,而是能融入到教师日常教育教学中的一点一滴之中;同时,北京师范大学教育学部副部长滕珺教授作了题为《想“事”、经“事”、成“事”——社会情感学习在中国的理论重构》的讲座,以“社会情感学习能力”为切口,将全球视野与本土问题结合,引导学员从“想事、经事、成事”的实践中重构育人逻辑,让名师培养对象跳出传统教学经验惯性,分步骤解码复杂情境下的学生情感需求,从而通过价值引领和情感浸润,将立德树人目标转化为具有中国特色的可操作、可迁移的教学行动路径。

黄贵珍秘书长讲座

滕珺教授讲座

在行走的课堂中,名师培养对象前往“中国共产党历史展览馆”进行红色研学,在革命历史场域中化身教育叙事者,通过文物、旧址与革命故事的“对话”,将家国情怀淬炼为育人行动的内生动力,为新时代教育家精神的传播者赋予更厚重的精神底色与更开阔的教育格局。

基地学员红色研学

“实践创新,强化成效”

“实践创新,强化成效”模块的学习,以“跨学科主题学习”与“AI赋能教育教学创新”两大课程主题贯穿于课程设计之中,以“做中学”为主要学习形式,通过学习前沿理论、参与工作坊、学校参访等方式,深化个人对“跨学科主题学习”的认知的同时,在实践中探索AI赋能教育教学创新的有效路径,从而提升名师培养对象在智能时代的专业胜任力。

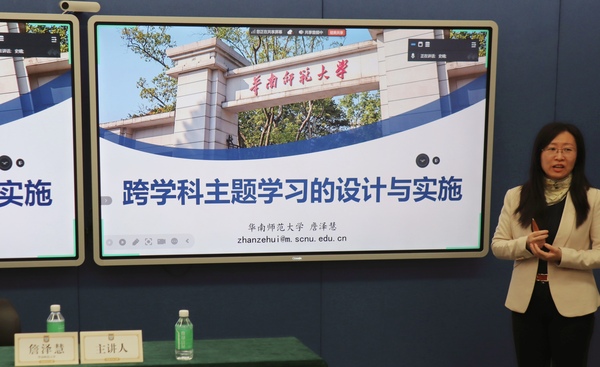

主题讲座特邀华南师范大学教育信息技术学院詹泽慧教授作了题为《跨学科主题学习的设计与实施》的讲座,从“跨学科学习”与“跨学科主题学习”的概念辨析,“C—POTE”模型的提出并以省双融双创新课改跨学科主题学习项目为例进行解读,让名师培养对象对“跨学科主题学习”这一概念以及可操作的路径有了更加客观与全面的认识;华南师范大学教育人工智能研究院副院长穆肃教授作了题为《教师人工智能能力的构成和提升》的讲座,通过国内外权威报告的分析、教师人工智能能力框架的解读、苏格拉底式对话的教学案例分享等,让名师培养对象感受到人工智能能力将成为新时代教师专业胜任力不可或缺的一部分;北京师范大学教育学部郭华教授作了题为《跨学科主题学习的学校实践》的讲座,通过跨学科主题学习实践中的误区与实践路径,让名师培养对象领悟到跨学科主题学习的核心要义;北京市海淀区教师进修学校校长姚守梅作了题为《新高考背景下的学业评价》的讲座,通过对学业评价的价值导向、工具开发、数据分析与结果运用等方面的分享,让名师培养对象更科学地认识学业评价,从而做出相应的现实改进,发挥出学业评价应有的效用。

詹泽慧教授讲座

穆肃教授讲座

郭华教授讲座

姚守梅校长讲座

工作坊特邀华南师范大学教师教育学部副教授谢志勇以《AI赋能跨学科主题教学》为主题开展工作坊,谢志勇介绍了AI助力跨学科主题教学设计的意义与实施路径,并为名师培养对象提供“华南师范大学协同提质计划组团AI平台”的使用权限,使其能够贯通课堂的理论知识与AI的实践探索,有效提升了教学效果;华南师范大学教师教育学部吴少平博士以《传统阅读与数智时代的“AI阅读”——教师何为?》为主题开展工作坊,通过“订”、“阅”“记”“策”AI阅读新范式的介绍、高效工具使用与建立知识库的方法演示,助力名师培养对象将AI作为有力工具,实现数智时代下的高效阅读;上海世外三亚学校校长刘静波以《“高质量教学+AI”三大行动》为主题开展工作坊,让名师培养对象在实践中学习如何通过输入有效提示词,运用智能技术协助教学设计、教学实施、著作写作,从而实现高质量教学。

谢志勇副教授工作坊

吴少平博士工作坊

刘静波校长工作坊

“提升思维,凝练思想”

“提升思维,凝练思想”模块的学习,针对名师培养对象大多存在的“实践丰富但不系统、经验精粹但难以辐射传播力有限”的痛点,通过“案例分析”的形式开展,以教学成果培育为支点撬动教师思维认知升级,促进教师从“经验型实践者”向“理论型建构者”转变。

华南师范大学名师培养基地学术班主任张倩博士作了题为《从实践到实践研究:教学成果的提炼——以国家级教学成果奖一等奖项目为例》的分享。张倩从何为基础教育教学成果奖、教学成果奖的发展历程与趋势、并结合基础教育教学成果奖国家级一等奖的案例,分享申报过程中的成功经验与常见误区,为名师培养对象凝练个人教育思想、申报各级教学成果奖提供了行之有效的经验。

张倩博士讲座

“示范引领,辐射传播”

“示范引领,辐射传播”模块的学习,本次课程通过“在分享中成长”“具身体验”“名师工作室跟岗”以及“专访”等形式开展,让名师培养对象从专业成长的思路、教研模式的创新、工作室建设的思路等方面进行学习,从而更好地发挥自身示范引领与辐射传播的作用。

首先,华南师范大学名师培养基地学员唐静、马敏、令狐林、韦和平四人,面向广东省中小学“百千万人才培养工程”高中理科名教师培养对象,分别作题为《静语文:与课程改革同行的20年》《课例·课堂·成果:教育教学主张的凝练与升华》《泛在共育、学创合一》《教育教学思想凝练成果呈现——以专著为例》的分享,以生动的故事诠释了教学思想的凝练历程,不仅传播了个人教学思想,还发挥新时代名师对其他教师的辐射引领作用。

基地学员唐静分享

基地学员马敏分享

基地学员令狐林分享

基地学员韦和平分享

基地学员合影

其次,基地学员共同前往北京市第十八中学实验学校进行全新教研模式——学习共同体的体验(该项目是与日本著名学者佐藤学合作开展的新型教改项目),让名师培养对象以参与者的角色全程参与一天的教研活动,通过巡课、观课的形式,感受如何将评课视角从教师转移至学生,具身体验形成学习共同体关系的过程。

基地学员观课、巡课

基地学员赴北京市第十八中学实验学校学习合影

此外,基地学员共赴北京市第八十中学进行名师工作室跟岗交流。国家级名师王朝祥老师及其工作室成员全方位、多层次展示了以“数理融合”为特色,助力学生成长的有益实践。王朝祥与工作室成员的精彩分享与“师徒”共同探索教育教学所取得丰硕的成果,为名师培养对象建设工作室与促进工作室成员专业发展提供了一个良好的范本。

学校参访

王朝祥工作室分享

基地学员赴北京市第八十中学学习合影

最后,基地特邀《中国教师报·名师版》主编冯永亮,围绕“厚植情怀 以德育德”“实践创新 强化成效”“提升思维 凝练思想”“示范引领 辐射传播”四个主题为华南师范大学名师培养基地的学员开展专访,让名师培养对象回顾三年来的参训历程与取得的成效,从而以更加清晰的思路用自身的成长经验带动身边的教师们逐步成长。

厚植情怀 以德育德

(第一组专访)

实践创新 强化成效

(第二组专访)

提升思维 凝练思想

(第三组专访)

示范引领 辐射传播

(第四组专访)

华南师范大学名师培养基地的第五次集中培养已于2025年4月3日结束,本期培训通过系列化、主题式的课程设计与实施,深化了名师培养对象对“教育家精神”“跨学科主题学习”“AI赋能教育教学”的学习与领悟。接下来,基地仍将采用线上线下相结合,采用集中分散相结合等方式持续为名师培养对象提供具有针对性、时效性、长效性的学习课程,促进名师培养对象教师教育能力的培育,与名师培养对象成为教师教育与教学改革的同行者,共同促进教师专业成长并推动基础教育教学改革。

撰稿人:史晴

初审:张倩、王芷薇

复审:苏明骜、黄道鸣

终审:莫克翟、华维勇