2024年12月28日晚,“核心基础·输出为本”教学改革项目跨校教研活动暨新时代中小学名师线上教研活动(第九期)如期举行。活动由教育部新时代中小学名师名校长培养计划(2022-2025)华南师范大学名师培养基地和“核心基础·输出为本”教学改革项目组主办,并由教育部新时代刘小杰名师工作室承办。

本次活动由教育部新时代名师培养对象、中国数学会理事、中国数学会数学教育分会理事、石家庄二中奥赛部主任、正高级教师刘小杰担任领衔名师,刘小杰名师工作室成员石家庄二中宛昭勋老师负责授课,刘小杰名师工作室成员石家庄二中董纪华老师进行评课分享,华南师范大学教师教育学部张倩博士进行主持。

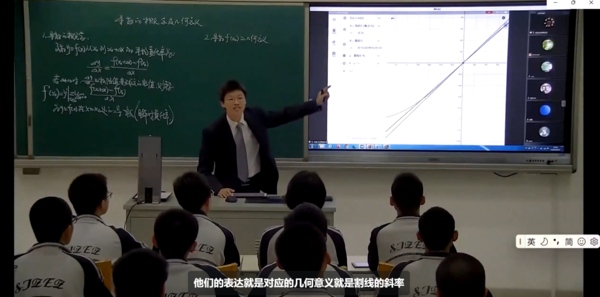

在课堂教学观摩环节,宛昭勋首先通过具体实例引导学生探讨如何计算平均变化率并求极限以得到瞬时变化率,着重强调了导数在描述瞬时变化率中的核心作用。接着,他带领学生对不同类型函数进行研究,揭示了导数值的几何意义,即函数在某点处的切线斜率。最后,宛昭勋通过动图演示和圆切线的定义帮助学生直观理解了切线的概念以及如何利用导数近似代替曲线。本节课通过对学习任务进行结构化、情境化的处理,不断挖掘知识点蕴含的思维价值,在引导学生对导数知识进行主动建构和加工的过程中培养了学生的高阶思维。

课例观摩

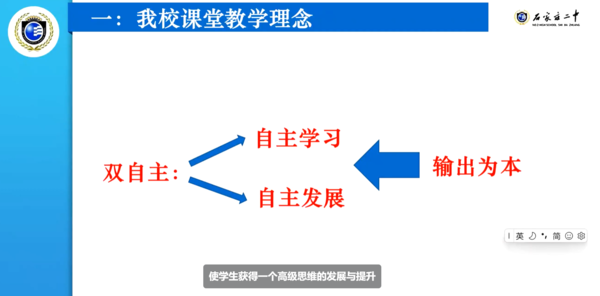

宛昭勋在说课中首先介绍了石家庄二中“双自主”课堂教学理念,即自主学习和自主发展,通过明确目标、问题驱动等激发学生主动探究和集体对话。接着,宛昭勋提到他在教学过程中运用“输出为本”教学范式顺利完成了两个输出任务,一是通过合作探究引导学生理解导数概念,感悟极限思想;二是借助信息技术手段,让学生在知识的动态生成过程中探究导数的几何意义。宛昭勋的课堂始终以学生为主体,注重学生的输出表现和输出质量,在思考和探究中促进学生的思维提升与素养达成。

授课老师课后反思

董纪华主要从教学目标与设计思路、创新活动设计的启发、以及课程重构的思考三个维度进行了评课分享:首先,董纪华认为宛昭勋的教学设计特点是以输出任务驱动教学活动,引导学生由平均变化率过渡到瞬时变化率进而深入理解导数概念,注重概念生成过程而非单纯知识传授。其次,董纪华观察到课堂中民主平等的交流氛围、多元的输出形式以及信息技术的运用都有利于提升学生的输出效果。最后,董纪华建议如果重新设计这堂课,可以在优化教学环节、增强问题设置的有效性、深化教师的引导以及增加学生互评进而完善输出评价等方面着力。

评课教师分享

刘小杰对本节课给予了肯定,认为不同于满堂灌、重刷题的传统课堂,本节课融合了“双自主”教学和“输出为本”教学范式,注重学生知识建构能力和问题解决能力的培养。刘小杰认为这节课的成功之处在于:首先,面对输出任务时学生能够准确迅速地响应;其次,宛昭勋设定了合理的教学目标和明确的输出任务,引导学生从实例中总结共性,实现思维从特殊到一般、从具体到抽象的跨越;再次,教师营造了安全的课堂氛围,利用教学支架助力学生输入并鼓励学生的多样化输出;最后,教师通过评价学生的输出成果检验输入质量,关注学生高阶思维的培养。此外,刘小杰指出课堂仍存在改进空间:一是由于录像课的环境限制,学生未能完全放松,影响了课堂的流畅度;二是在推导一般函数切线定义时,因时间紧迫未让学生充分提炼总结;三是高中数学课堂中落实“以终为始”存在困难,后续可以尝试围绕单元核心概念设计情境,进而实现任务驱动。

名师点评

张倩博士点评

张倩在点评中提到,高中数学教学中实施“输出为本”教学范式面临挑战,特别是在创设与学生现实生活紧密相关的真实教学情境方面。她指出,鉴于高中数学内容的复杂性以及学生个体生活经验的差异,在教学中设置真实情境并不容易。她强调,数学教学中的真实情境不应局限于日常生活,也可以是数学知识内部的情境。因此,张倩建议可以采用“追溯过去”的方式,例如通过追溯导数概念的提出缘由和发展脉络,帮助学生理解学习导数概念的必要性,引导学生在数学情境中感受知识的应用价值。

此次线上教研活动不仅展示了“输出为本”教学范式在高中数学教学中的有效实践,也为广大教师提供了宝贵的教学经验和启示。在教育同仁的共同努力下,我们不断地推动教育理论与教学实践实现深度融合。未来,让我们继续携手同行,在教育的道路上不断探索,共创辉煌。

合影留念

撰稿人:王帆

初审:张倩、王芷薇

复审:苏明骜、黄道鸣

终审:莫克翟、华维勇