2024年11月30日晚,新时代中小学名师线上教研活动暨“核心基础”教学改革项目跨校教研活动(第八期)如期举行。活动由教育部新时代中小学名师名校长培养计划(2022-2025)华南师范大学名师培养基地和“核心基础”教学改革项目组主办,并由教育部新时代韦和平名师工作室承办。

本次活动由教育部新时代名师培养对象、海南省“南海名家”、海南省“领军人才”、三亚市第一中学正高级教师韦和平担任领衔名师,韦和平名师工作室成员上海外国语大学三亚附属中学施惠芳老师负责授课,韦和平名师工作室成员海南省文昌中学许俊道老师、海南省五指山市五指山中学廖涌权老师进行评课分享,华南师范大学教师教育学部张倩博士进行主持。

一、课例观摩

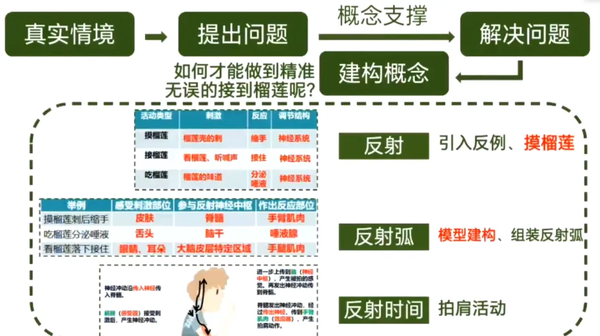

在课堂教学观摩环节,施惠芳展示了一节生物学科的输出为本课例。她通过摸榴莲、吃榴莲和接榴莲活动,引导学生探究神经调节的基本方式,并强调在真实情境中的应用。接着,施惠芳通过模型操作和图片组装等互动方式,帮助学生理解反射弧的组成和意义。通过这些任务,学生不仅加深了对生物学知识的理解,还能够将其与其他学科知识进行整合,培养了高阶思维和跨学科思维能力。

二、授课老师课后反思

施惠芳在说课中深入探讨了课堂教学模式、本土化情境教学、以输出为本的高校课堂教学理念以及教学内容的整合与改进,展示了如何将这些理念有效融入实际教学中。她强调了真实情境在教学中的重要性,倡导教师充分利用本土资源,并通过丰富的活动设计来检测学生对知识的理解与应用能力。此外,施惠芳还关注教材内容的优化与教学方法的创新,为教师提供了宝贵的实践经验和启示。

三、评课教师分享

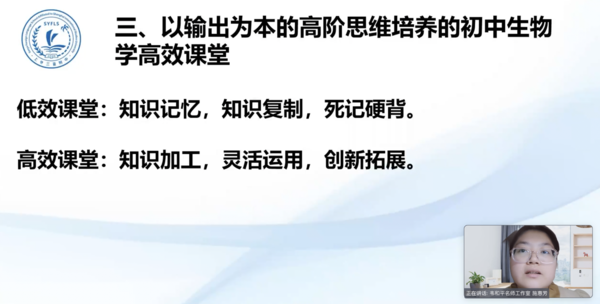

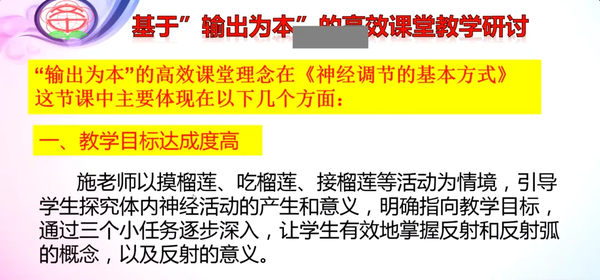

许俊道围绕“输出为本”的高效课堂教学进行评课分享。他认为施惠芳的课充分挖掘本土教学资源,以摸榴莲、摘榴莲和吃榴莲为主线,激发学生主动性,引导学生逐步思考和探究,提高课堂高效性,教学目标达成度高。课堂虽有成功之处,但也存在改进空间,比如在知识点讲解的平衡上,许俊道认为部分内容讲解略多,讲解时间较长,建议未来能够更多给予学生展示和输出的机会。此外,许俊道强调,在现代教育背景下,课堂设计应注重引导学生关注思政教育和科技创新,培养学生的科学精神、自我保护意识和健康生活理念,从而加强学生综合素质的培养。

廖涌权分享了“输出为本”视角下的“神经调节的基本方式”教学设计新探索。廖涌权深入剖析了整节课的教学设计,认为本节课尽管设计了一系列活动但未能回到最初提出“如何才能做到精准无误地接到榴莲”核心问题;另外,学生去摸榴莲盲盒的过程是否让学生心理上感到安全这个问题值得进一步探讨。廖涌权将本节课的亮点“通过物理模型帮助学生建构反射弧的概念”利用起来,按照“输出为本”理念重新设计教学。第一,明确核心知识并分解为具体概念,设定由易到难的输出型学习目标。例如,通过视频和物理模型构建,帮助学生理解反射弧及其在排尿和跟腱反射中的应用,进而掌握反射弧的结构与功能。第二,模拟高位截瘫患者的反射弧重建手术,将这一复杂的医学情境转化为学生的学习任务。第三,将具体的学习任务转化为驱动性问题,引导学生深入思考和构建知识模型,第四,通过学生的表现评估教学过程的输入质量。

四、名师点评

韦和平强调了核心素养与“输出为本”教学理念的紧密关系。他指出,生物学教学应围绕核心素养展开,尤其是在培养学生的生命观念、科学思维和探究实践能力等方面。本节课施惠芳精心设计活动,通过探究的方式培养学生的科学思维等能力,从而落实核心素养。同时,他提到,教师在设定教学期望时,需考虑到学生在实际输出中的差异性。尽管教师有明确的期望值,但学生的学习成果往往会有所不同,部分学生可能未能达到预期目标。因此,教师需要根据学生的学习效果调整期望值,理解不同阶段的教学输出效果可能超出或低于预期,反思并调整教学设计,并在教学过程中,注意教学输出的阶段性和整体性,确保在每个阶段都能达成教学目标,并逐步提升学生的学习效果。

五、张倩博士点评

张倩对施惠芳这节课给予了肯定,尤其是在课程情境设计的趣味性和知识点的连贯性方面,能够有效激发学生的探索欲与积极性。此外,张倩也对本节课提出几点建议。其一,前期任务设计和学生自主探索的环节上仍有提升空间,可以适当提高任务难度,并确保任务贯穿课堂始终。其二,课程的核心知识点应更多依靠学生的自主探索来呈现,而非仅通过快速的一问一答环节进行传授。

六、合影总结

没有完美的“输出为本”课堂,只有不断追求完美的老师。在未来的教育征程中,我们将携手共进,努力践行“输出为本”的理念,为新时代的教育事业书写更加辉煌的篇章。

撰稿人:缪娜怡、陈银莹

初审:张倩、王芷薇

复审:苏明骜、黄道鸣

终审:莫克翟、华维勇